~自動化の最先端を追い求めて~

九州地区

第8回『造船用鋼板(一般鋼)の溶接について』

営業部ニュース

新人営業マンのための溶接基礎講座

第8回 『造船用鋼板(一般鋼)の溶接について』

第8回目は、「造船用鋼板(一般鋼)の溶接」について解説をいたします。日本における船舶の建造量(新造船竣工量)は、1956年から40年以上、世界一を誇ってきました。現在の日本は、中国、韓国とともに、世界の9割を占める三大造船国です。

日本国内の造船所で建造されている船は、以下に分類することができます。

①小型船(内航船):小規模な造船所で建造され、日本国内の貨物輸送のみに使用。

②中大型船(外航船):中規模以上の造船所で建造される。

小型船は、一般的にJIS鋼材を使用し、一般にJG(Japan Government)船と呼ばれ、国土交通省の管轄となります。中大型船は、各船級協会の認定鋼材を使用し、船級認定に従い、建造されます。船級協会とは、船舶所有者の希望により所有する船に格付けする団体機関のことです。海上保険業者や荷主は、その格付けにより船舶そのものを見なくても、船体や貨物に保険をつけることができます。船級協会の主な業務は、以下のとおりです。

(1)船舶の性能保証

(2)船舶の構造検査および船級登録に関する規則の発行

(3)船級の登録、船級の検査および満載喫水線の指定

(4)造船材料、船舶品の試験および検査

主な海運国にはそれぞれ船級協会が存在しており、表1に主要な船級協会を示します。

表1 各船級協会の略号

本稿では、各船級協会の認定が必要な中大型船の商船に用いられる、船体構造用鋼材、主に軟鋼および高張力鋼の溶接について、一般財団法人日本海事協会(略称:NK、通称:ClassNK)の認定を例として説明いたします。

1. 承認された鋼材について

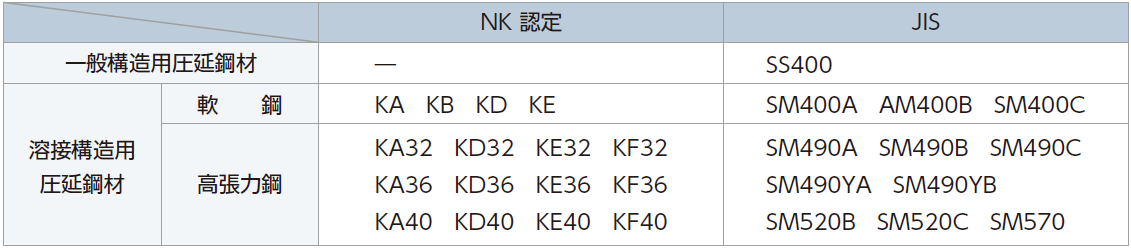

ここでは、承認された鋼材について解説いたします。船体に使用される鋼材について、NK認定とJISを比較したものを表2に示しております。使用する認定と規格の違いであり、基本的には同じ鋼材となっています。認定と規格の主な違いについてですが、JISが橋梁、建築、船舶、車両などの一般的な鋼構造に使用される鋼材の規格であるのに対し、NK認定は船舶の構造材として用いるのに最も適した鋼材ですので、JISよりも細部に渡って規定されています。特に機械性能についてですが、これについては次項で示します。

表2 承認された鋼材の比較

2. 船体構造用圧延材料について

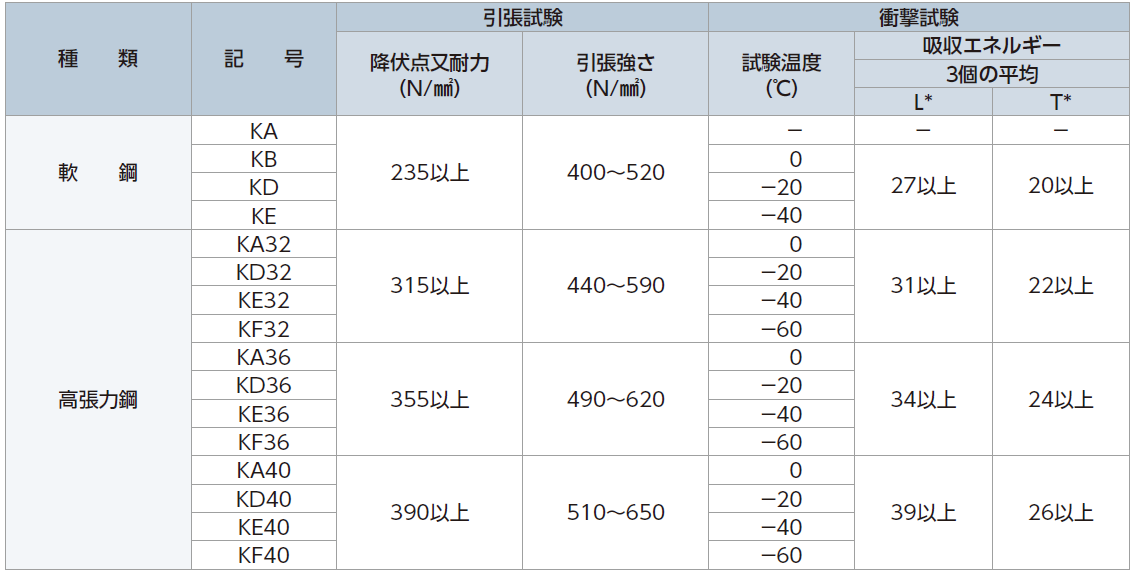

船体構造用圧延材料(NK認定、低温用鋼を除く)の詳細についてお話いたします。軟鋼については、じん性(材質のねばり強さ)評価で実施されるシャルピー衝撃試験の試験温度によりA. B. D. E. の4グレードに分類されています。高張力鋼については、その降伏点のレベルによりそれぞれ、≧315MPa、≧355MPa、≧390MPa の3種類に分けられています。また同一強度の鋼材であっても、そのシャルピー衝撃試験温度によりA. D. E. F. の4グレードに分類されています。船体構造用圧延鋼材の認定を表3に示します。

表3 NK認定鋼材(船体用圧延鋼材)

*L:試験片の長さ方向を圧延方向に平行(L方向)に採取。T:試験片の長さ方向を圧延方向に垂直(T方向)に採取。

3. 溶接材料について

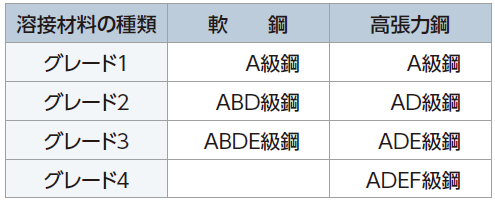

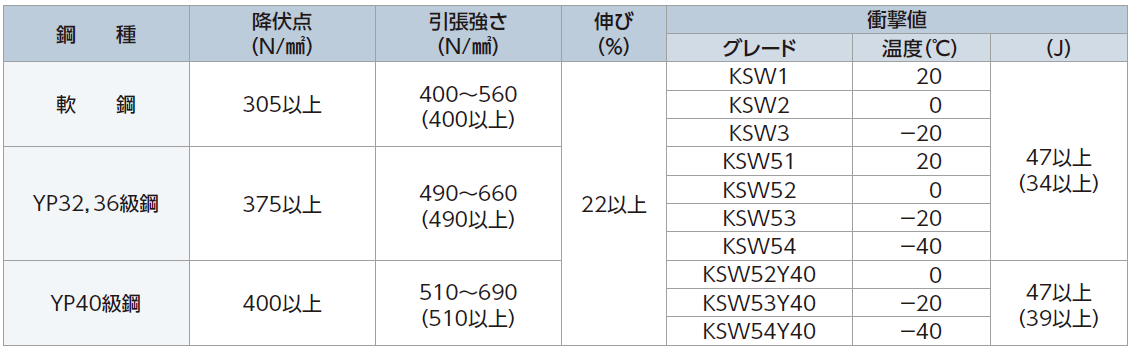

船体構造に用いられる溶接材料についても、被覆アーク溶接棒、ガスシールドアーク溶接材料など溶接法ごとに軟鋼、高張力鋼などの鋼種のグレードに対応する溶接材料のグレードが規定されています。溶接材料については、被覆アーク溶接棒について3種類のグレード、ガスシールドアーク溶接材料については、3ないし4種類のグレードに分類されています。溶接材料のグレード別適用鋼種について表4に、また軟鋼・高張力鋼用半自動溶接材料(ガスシールド溶接)NK認定を表5に示します。

表4 グレード別適用鋼種

表5 NK、軟鋼・高張力鋼用半自動溶接材料(ガスシールドアーク溶接)

* 引張強さの欄( )内の数値は、突合せ溶接の規格値を示す。

**衝撃値の( )の数値は、立向突合せ溶接の規格値を示す。

たとえば、一般的に多くの造船所で使用されている、全姿勢用炭酸ガスシールド用溶接ワイヤDW-Z100(DW-100)や無機ジンク(亜鉛)プライマー鋼板のすみ肉溶接に使用されるMX-Z200の場合はグレードKSW52Y40G(C)NKの材料認定を取得しており、軟鋼のA. B. D. 級鋼から、YP32,36級高張力鋼のA. D級鋼までの溶接に使用できます。また仮付け溶接によく用いられる被覆アーク溶接棒LB-52Tは、グレードKMW53Y40H10のNK材料認定を取得しており、軟鋼のA. B. D. E級鋼、YP32,36級高張力鋼のA. D. E級鋼の溶接に使用できます。

ところで、材料認定を取得した材料であれば、すぐに船舶の建造に使用できるとはかぎりません。造船所はこれらの材料を用いて各船級協会の施工承認試験を受験し、合格してはじめて実際の施工に使用できます。営業担当者としては、造船所へ新規に溶接材料を採用いただいたり、PRするときには、建造する船の船級の種類や、使用する鋼材の規格を造船所に確認するとともに、カタログやメーカへの確認などにより溶接材料の材料認定の取得の有無を確認してからご提案する必要があります。

当サイトにつきましては、

当サイトにつきましては、