~自動化の最先端を追い求めて~

九州地区

第8回『造船用鋼板(一般鋼)の溶接について』

非破壊試験(第1回)「放射線透過試験(RT)」

1.はじめに

溶接部の健全性を評価する方法として、非破壊試験(Non-destructive Testing、NDT)があります。非破壊試験では、素材または製品を破壊せずに、品質および「きず」や埋設物などの有無とその存在位置、大きさ、形状、分布状態などを調べることができます。この「きず」とは、非破壊試験の結果から判断される不完全部または不連続部のことをいいます。

いっぽう、非破壊試験結果から規格や顧客仕様などの基準に従って合否を判定することを、非破壊検査(Non-destructive Inspection、NDI)といい、合格基準を満たさず不合格となるきずを「欠陥」といいます。非破壊試験と非破壊検査は用語として混在使用されることもありますが、本来は相違があることにご注意ください。

(参考:JIS Z 2300「非破壊試験用語」)

非破壊試験には4大技法があり、JIS Z 2305「非破壊試験技術者の資格及び認証」ではNDT方法および略号が表1のように定義されています。MTは以前、磁粉探傷試験(Magnetic Particle Testing)の略号でしたが、現在は磁気探傷試験(Magnetic Testing)に変更されています。いっぽう、試験の規格名称は磁粉探傷試験のままとなっていることに注意が必要です(JIS Z 2320-1「非破壊試験-磁粉探傷試験-第1部:一般通則」)。

表1 NDT方法および略号

| NDT方法 | 略号 |

|---|---|

| 放射線透過試験 | RT(Radiographic Testing) |

| 超音波探傷試験 | UT(Ultrasonic Testing) |

| 磁気探傷試験 | MT(Magnetic Testing) |

| 浸透探傷試験 | PT(Penetrant Testing) |

本解説コーナーでは今回から、非破壊試験の4大技法の試験方法の概要および注意事項などを表1の順番に従い、4回に分けて解説していきます。第1回目は、放射線透過試験(Radiographic Testing、RT)です。

2.放射線透過試験の概要

放射線透過試験の代表的なJIS規格には、下記などがあります。今回は、JIS Z 3104附属書1「鋼板の突合せ溶接継手の撮影方法および透過写真の必要条件」を代表として、概要を解説していきます。

・JIS Z 3104

「鋼溶接継手の放射線透過試験方法」

・JIS Z 3105

「アルミニウム溶接継手の放射線透過試験方法」

・JIS Z 3106

「ステンレス鋼溶接継手の放射線透過試験方法」

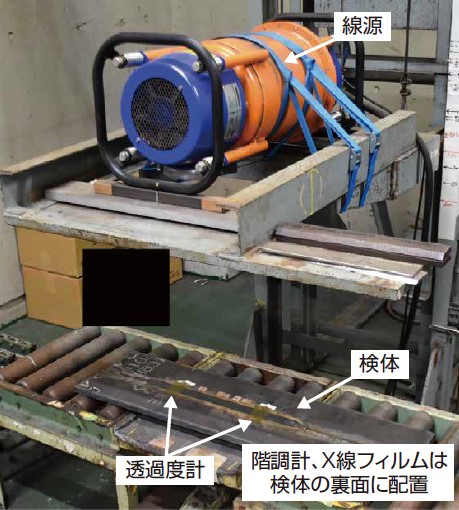

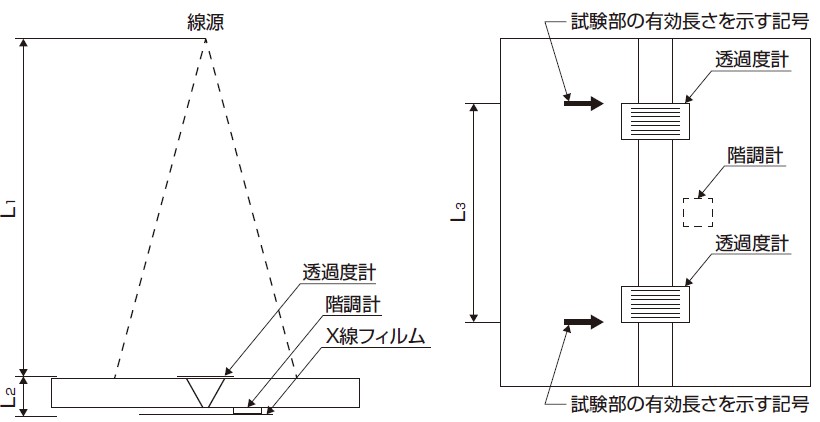

放射線透過試験では図1のように、X線を発生する線源の下に検体を配置した上で、透過写真の必要条件「透過度計の最小識別線径」、「透過写真の濃度範囲」、「階調計の値」を確認するため、透過度計や階調計を配置します。この3つの条件の詳細は、それぞれのJIS 規格で確認ください。図2は具体的な撮影配置で、図3は撮影されたきずの一例でX線フィルムをスキャナ取込みしたものです。図3のきずはブローホールで空洞になっていることから、X線フィルムは健全部よりも強く感光されるため、周りよりも黒く撮影されています。

(中央の溶接部にある黒い丸がブローホール)

なお、ティグ溶接時のタングステン巻込みも丸いきずとして撮影されますが、タングステンは高比重のためX線が透過しにくく、X線フィルムでは白く撮影されます。

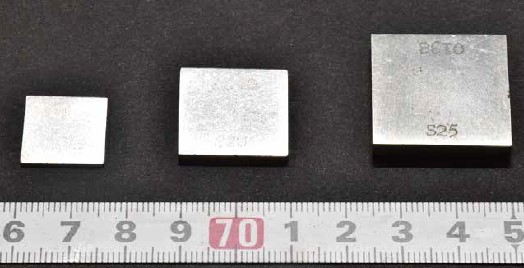

透過度計(図4)は像質および識別可能なきずの寸法の判断を行うためのもので、階調計(図5)は試験条件(管電圧、散乱線の状態、濃度、現像条件など)を管理するものとなります。このほか、X線フィルムだけでは放射線に対して感度が低く長時間の露出が必要となるため、通常は増感紙(鉛箔増感紙など)が使用されます。これは、X線フィルム両面を増感紙で挟むことにより表面から発生する二次電子による増感作用を利用するもので、散乱線の低減効果もあります。

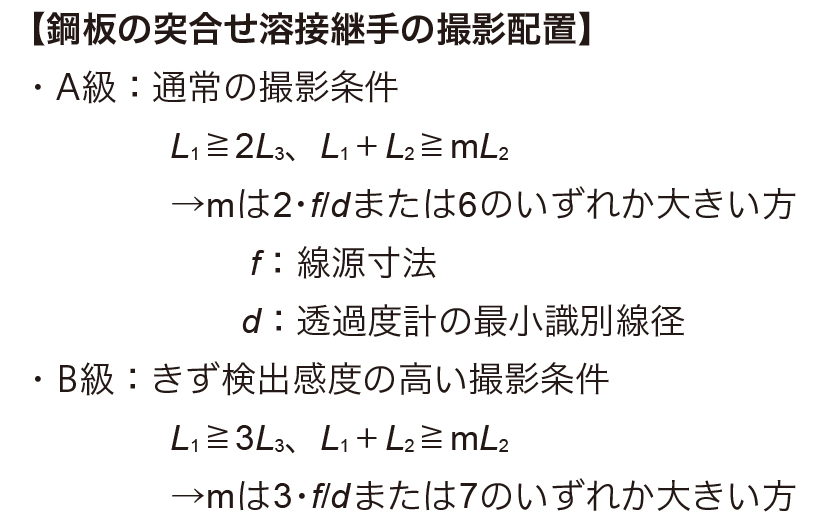

撮影配置として下記の関係式によるA級とB級が規定されていますが、一般的にはA級が採用されています。微細なきずを検出するには、きず検出感度が高くなるB級とします。B級では透過度計の最小識別線径は小さくなり微細なきずが撮影できるようになりますが、線源が遠くなることから、透過写真の必要条件を満足するには露出時間が長くなることに注意が必要です。

このほか、鋼管の撮影方法には内部線源撮影方法、内部フィルム撮影方法、二重壁片面撮影方法および二重壁両面撮影方法があります。また、T溶接継手の撮影方法もあります。これらの撮影配置や透過写真の必要条件は鋼板の場合と異なりますので、詳細は規格の各附属書を参照願います。

3.きずの像の分類

透過写真できずの像が認められたらJIS Z 3104附属書4「透過写真のきずの像の分類方法」に従って、きずの種別ごとに点数や長さを評価して1 ~ 4類に分類し、最終的に総合分類することになります。この分類が複雑で判断が難しいことから、読者の皆さまが放射線透過試験報告書を受領した際に試験結果が正しいか判断できるように、きずの分類について解説します。

きず点数やきずの長さの決定および総合分類には基本的な基準以外にただし書きがあるため、資格保有者でもきずの像の分類の判断に迷うことがあり注意が必要です。放射線透過試験報告書で「きずの像の分類が2類とあるが1類ではないのか?」、あるいは「総合分類で1類とあるが2類ではないのか?」などと疑問に思われることがあるかもしれませんが、ただし書きの基準も含めて判断された結果であり、詳細については各規格のきずの像の分類方法を確認いただければ幸いです。

なお、きずの像が認められない場合に1類と分類している報告書を見かけることがありますが、きずの像が認められなければ分類そのものができないので、「きずなし」とするのが正しい報告です。

【JIS Z 3104附属書4によるきずの像の分類方法】

きずの像の分類は、下記の手順で行う。

①きずを4種別に区別して、分類する。

②きずの種類ごとに1類、2類、3類および4類に分類した結果に基づき、総合分類を行う。

具体的な手順は、下記のとおりである。

(1)きずの種別

・表2に従って、きずを4種類に分類する。

表2 きずの種別

| きずの種別 | きずの種類 |

|---|---|

| 第1種 | 丸いブローホールおよびこれに類するきず |

| 第2種 | 細長いスラグ巻込み、パイプ、溶込み不良、融合不良およびこれに類するきず |

| 第3種 | 割れおよびこれに類するきず |

| 第4種 | タングステン巻込み |

(2)きず点数

・第1種および第4種のきずは、表3の試験視野で測定する。きずが試験視野の境界線上にかかる場合は視野外も含めて測定する。

・試験視野は、試験部の有効長さのうちできず点数が最も大きくなる部位に適用する。

・第1種のきずが1個の場合のきず点数は、きずの長径に応じて表4の点数とする。ただし、きずの長径が表5の値以下の場合は、算定の対象外とする。

・第4種のきずは、第1種のきずと同様に点数を求める。ただし、きずの長径に応じて表4の1/2とする。

(補足:タングステン巻込みは第1種のきずのように空洞ではなく、危険性が低くなるためである)

・きずが2個以上の場合のきず点数は、試験視野内のきず点数の総和とする。

・第1種と第4種のきずが試験視野に混在する場合、各点数の総和をきず点数とする。

表3 試験視野の大きさ(単位:mm)

| 母材の厚さ | 25以下 | 25を超え100以下 | 100を超えるもの |

|---|---|---|---|

| 試験視野の大きさ | 10×10 | 10×20 | 10×30 |

表4 きず点数

| きずの 長径 |

1.0 以下 |

1.0を 超え 2.0 以下 |

2.0を 超え 3.0 以下 |

3.0を 超え 4.0 以下 |

4.0を 超え 6.0 以下 |

6.0を 超え 8.0 以下 |

8.0を 超える もの |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 点数 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | 25 |

表5 算定しないきずの寸法(単位:mm)

| 母材の厚さ | きずの寸法 |

|---|---|

| 20以下 | 0.5 |

| 20を超え50以下 | 0.7 |

| 50を超えるもの | 母材の厚さの1.4 % |

(3)きずの長さ

・きずの長さは、第2種のきずの長さを測定してきず長さとする。

・ただし、きずが一直線上に存在し、その間隔が大きい方のきずの長さ以下の場合は、きずときずの間隔を含めて測定した寸法をきず群の長さとする。

(4)きずの分類

〈第1種および第4種〉

・第1種および第4種のきずは、表6に従って分類する。

・ただし、きずの長径が厚さの1/2を超えるときは4類とする。

・なお、きずの長径が表5に示す値以下であっても、1類については試験視野に10個以上あってはならない。

(補足:規格には明確な規定はないが、日本非破壊検査協会の講習会用テキストに「この場合は2類とする」と説明がある)

表6 第1種および第4種のきずの分類(単位:mm)

| 分類 | 試験視野 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 10×10 | 10×20 | 10×30 | |||

| 母材の厚さ | |||||

| 10以下 | 10を超え 25以下 |

25を超え 50以下 |

50を超え 100以下 |

100を 超える もの |

|

| 1類 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |

| 2類 | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 |

| 3類 | 6 | 12 | 24 | 30 | 36 |

| 4類 | きず点数が3類より多いもの | ||||

〈第2種〉

・第2種のきずは、表7に従って分類する。

・ただし、1類と分類された場合でも、溶込み不良または融合不良があれば2類とする。

(補足:溶込み不良や融合不良は、危険性が高くなるためである)

表7 第2種のきずの分類(単位:mm)

| 分類 | 母材の厚さ | ||

|---|---|---|---|

| 12以下 | 12を超え48未満 | 48以上 | |

| 1類 | 3以下 | 母材の厚さの 1/4以下 |

12以下 |

| 2類 | 4以下 | 母材の厚さの 1/3以下 |

16以下 |

| 3類 | 6以下 | 母材の厚さの 1/2以下 |

24以下 |

| 4類 | きず長さが3類より長いもの | ||

〈第3種〉

・第3種のきずは、4類とする。

(補足:割れは長さにかかわらず危険性が高いため、4類とするものである)

〈総合分類〉

・きずの種別が1種類の場合、その分類を総合分類とする。

・きずの種別が2種類以上の場合、大きい方を総合分類とする。ただし、第1種と第4種のきずの試験視野に第2種のきずが混在する場合で、きず点数ときずの長さによる分類がともに同じ分類であれば、分類番号を1つ大きくしたものを総合分類とする。このとき、1類については、第1種と第4種のきずがそれぞれ単独に存在する場合または共存する場合の許容きず点数の1/2および第2種のきずの許容長さの1/2を、それぞれ超えた場合にだけ2類とする。

4.注意事項

①X線フィルムによる撮影は二次元であることから、下記に注意する必要があります。

・立体的な形状の空洞や異物を平面に投射するため、写真上では垂直方向の断面形状が得られるだけで、立体的な形状は一方向だけでは不明である。

・位置が近い複数のきずは、分離できない場合がある。

・検体上部にある小さいきずが、下部にある大きいきずよりも大きく撮影される場合がある。

②板厚が厚くなるほど、検出可能なきずの寸法は大きくなります。

5.おわりに

今回、非破壊試験を4回に分けて解説するに当たり、第1回目として放射線透過試験の概要、きずの像の分類方法および注意事項をご紹介しました。

弊社は日本で唯一、放射線透過試験でISO/IEC 17025試験所認定を取得していますので(※1)、日本適合性認定協会(JAB)および国際相互承認協定(ilac-MRA)の複合シンボル付き試験報告書(※2)が必要な際には、ぜひご相談・ご用命いただけると幸いです。

次回以降、ほかの代表的な非破壊試験について順次、解説していきます。

(※1)JABのwebサイトにおける弊社認定証の公開

https://www.jab.or.jp/certification_institutions/2142

(※2)ぼうだより技術がいど「ISO/IEC 17025 試験所認定」:Vol.494(2017年4月号)

https://www.boudayori-gijutsugaido.com/magazine/vol494/exam.html

当サイトにつきましては、

当サイトにつきましては、