四国地区

第10回『SN鋼の溶接材料について』

陶芸家 生駒 啓子さん

営業部ニュース

新人営業マンのための溶接基礎講座

第10回『SN鋼の溶接材料について』

第10回目は、「SN鋼の溶接材料」について解説をいたします。

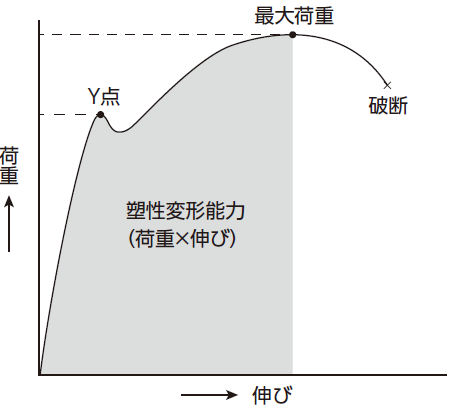

高層ビルの構造は、鋼材の特徴である「軽量で粘り強い」という特性を活かした設計により、鉄骨にコンクリートで補強した鉄骨コンクリート造(SRC造)と、鉄骨を主にした鉄骨造(S造)などがあります。従来、これらに使用される素材である鋼材は、JIS適合品である一般構造用圧延鋼材(JIS G 3101)や溶接構造用圧延鋼材(JIS G 3106)が使われてきました。これらの鋼材は一般的な構造物に用いる材料であることから、建築構造物として使用してもすぐに問題になることはありません。しかしながら多くの大地震の経験から建物の再使用はできなくても、人的被害を最小限にするための研究が進められ、図1の鋼材の強度特性に示すような鋼材のもつ塑性域での変形能力を活用し、地震エネルギーを吸収させ、建物内の人や物の損害を最小限に抑えることができるようにとの観点から開発されたのが「SN鋼」です。

1. SN鋼の概要

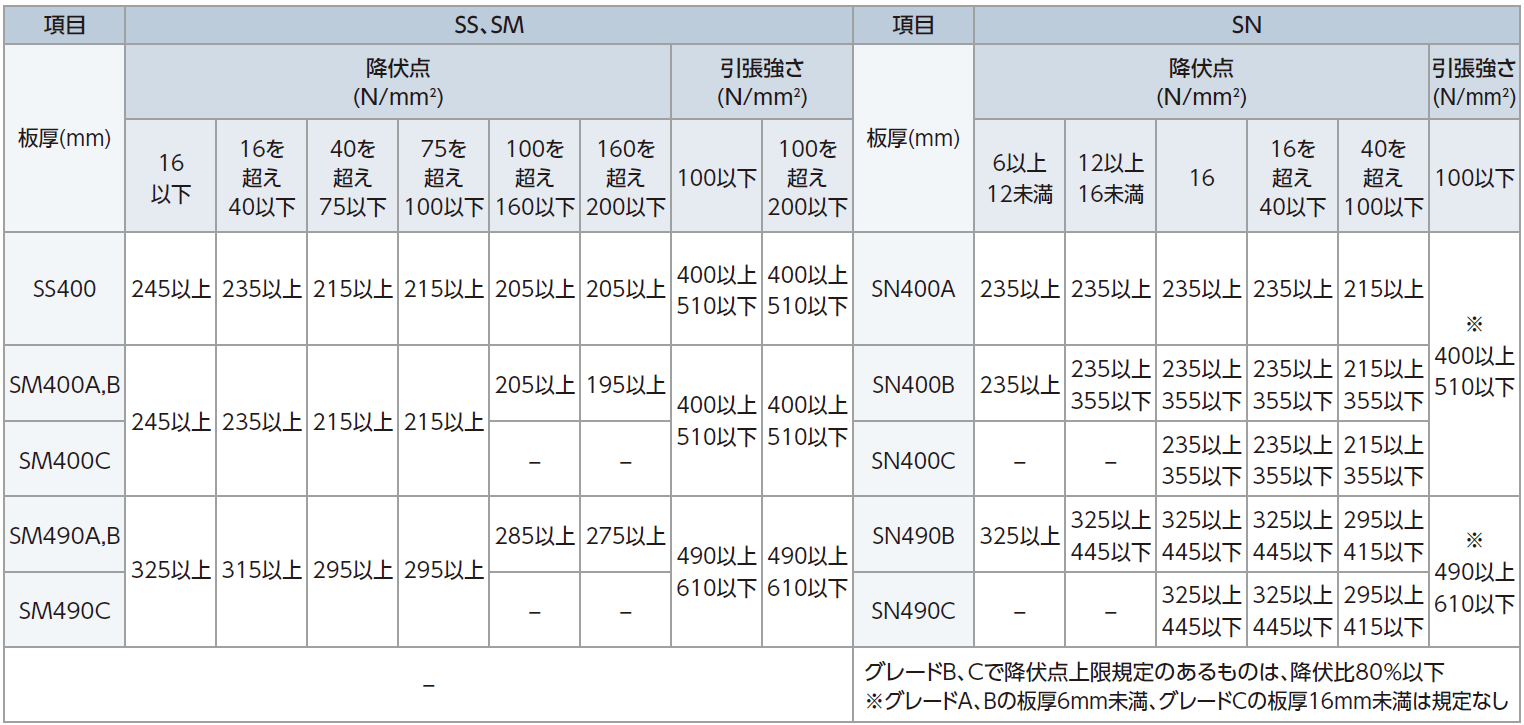

表1、表2に示すように、SN鋼は建築構造用圧延鋼材(New Structure)と呼ばれ、鋼材の引張強さにより400N/mm2級クラスのSN400A,B,C、490N/mm2級クラスのSN490B,Cに区分され、設計で想定される塑性変形(力を加えても形が戻らない変形)がおこるように、降伏点および降伏比の上限の規定をしています。さらに化学成分でP(リン)、S(硫黄)の上限値が低く設定され、鋼材の溶接性を表す炭素当量や、溶接時の割れやすさを表す溶接割れ感受性組成の上限も規定しています。また、柱材のように板厚方向の力の想定される鋼種(C)については、板厚方向の絞り値【材料の厚み方向の伸びやすさを示し「破断後断面積変化量÷元断面積×100(%)」で表される】を規定するとともに超音波検査を付加し、板厚方向の性能保持を図っています。

表1 SN規格とSS、SM規格の機械的性能の比較

表2 SN規格とSS、SM規格の化学成分(mass%)の比較

2. 溶接材料

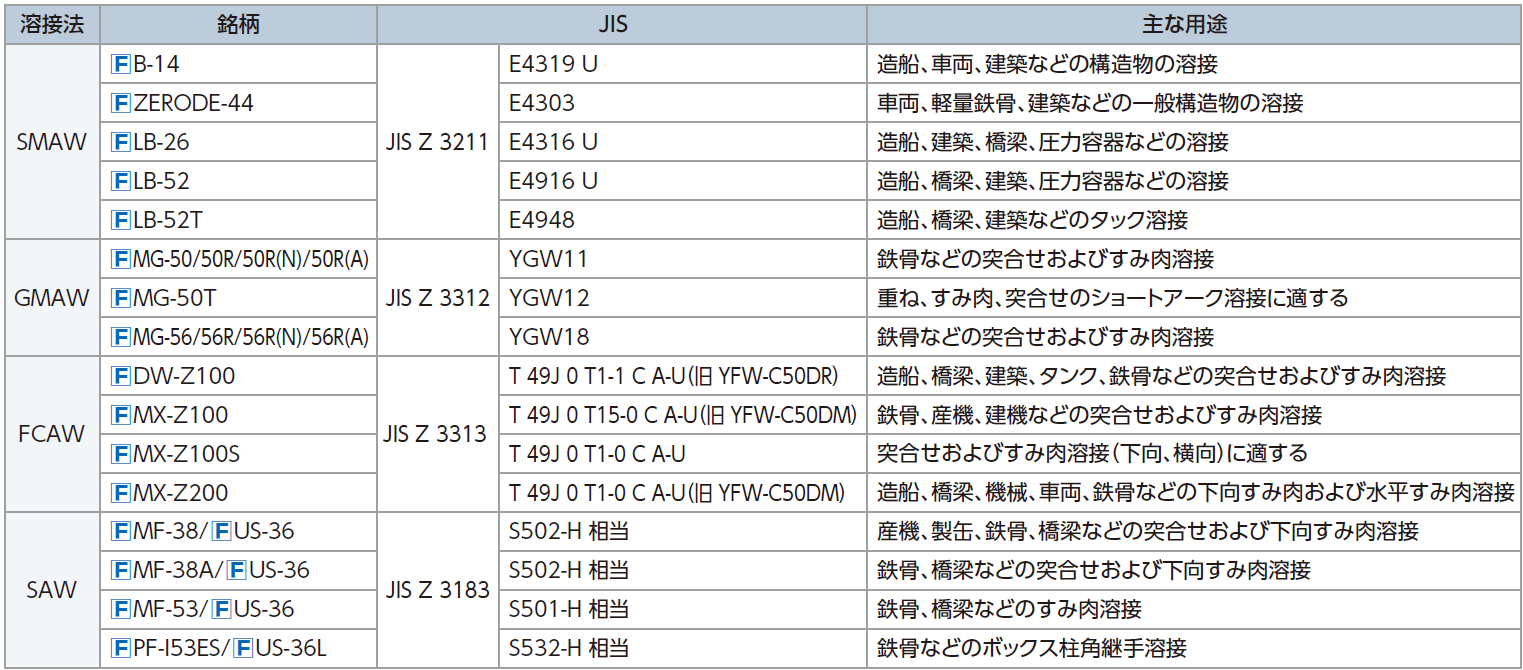

溶接材料の選定については、従来の鉄骨建築で使われていた溶接材料が使用可能です。表3に代表的溶接材料を示します。

被覆アーク溶接は、主に組立溶接に使われますが、比較的ショートビードの溶接で急冷になりやすく、板厚が厚く溶接金属の割れが心配になるケースでは低水素系の被覆アーク溶接棒を選定します。

本溶接では、高能率・自動化を目標に炭酸ガスアーク溶接が多く使われています。厚板で短尺という鉄骨の溶接の特徴により高入熱・高パス間温度で施工することが多く、その結果溶接金属の強度が母材の強度以下になるおそれがあります。そのため使用するワイヤの種類により、適正な入熱量とパス間温度にて施工する必要があります。

GMAW用溶接材料[F]MG-50(YGW11)、[F]MG-56(YGW18)については、当社の鉄骨溶接ロボットシステムに適した【[F]MG-50R/56R】、搭載ロボットシステム専用に最適化された【[F]MG-50R(N)/56R(N)】、および搭載ロボットシステム専用ワイヤである【[F]MG-50R(A)/56R(A)】をそれぞれラインナップしています。

表3 軟鋼~550N/mm2級鋼用溶接材料の代表例

| ※文中の商標を下記のように短縮表記しております。 FAMILIARC™→ [F] |

当サイトにつきましては、

当サイトにつきましては、